近年来,华语乐坛掀起的最大风波,无疑是“年轮事件”。如果这件事不算第一,那么恐怕就没有其他新闻能排得上号了。这场扑朔迷离的事件,让张碧晨与汪苏泷两位好友“反目成仇”,一度陷入不可调和的对立局面。汪苏泷被讥讽为“网络杜鹃”,而张碧晨的演唱会门票,甚至在开售两天后依然滞销,引发外界对她未来音乐事业的担忧,甚至有人开始担心她会成为“第二个杨宗纬”。

杨宗纬曾凭借阿信创作的歌曲《洋葱》一举成名,但随后的版权纷争将他推向了公众的反面,和李宗盛的矛盾也是原因之一。如今,张碧晨所面临的困境,竟然与杨宗纬当年的遭遇有些相似,这种巧合不禁让人感叹命运的安排。

然而,除了明星们的“撕破脸皮”,这场“年轮事件”更深层次地揭示了华语音乐圈表面繁荣下隐藏的种种灰色地带。事件的起源是张碧晨与汪苏泷关于歌曲《年轮》“原唱”身份的争执。乍一看,这场争论似乎有些荒诞,因为从法律角度来看,原唱的定义本身就充满模糊地带。二人的争执更像是幼稚的争吵,双方似乎都只是在维护各自的面子。

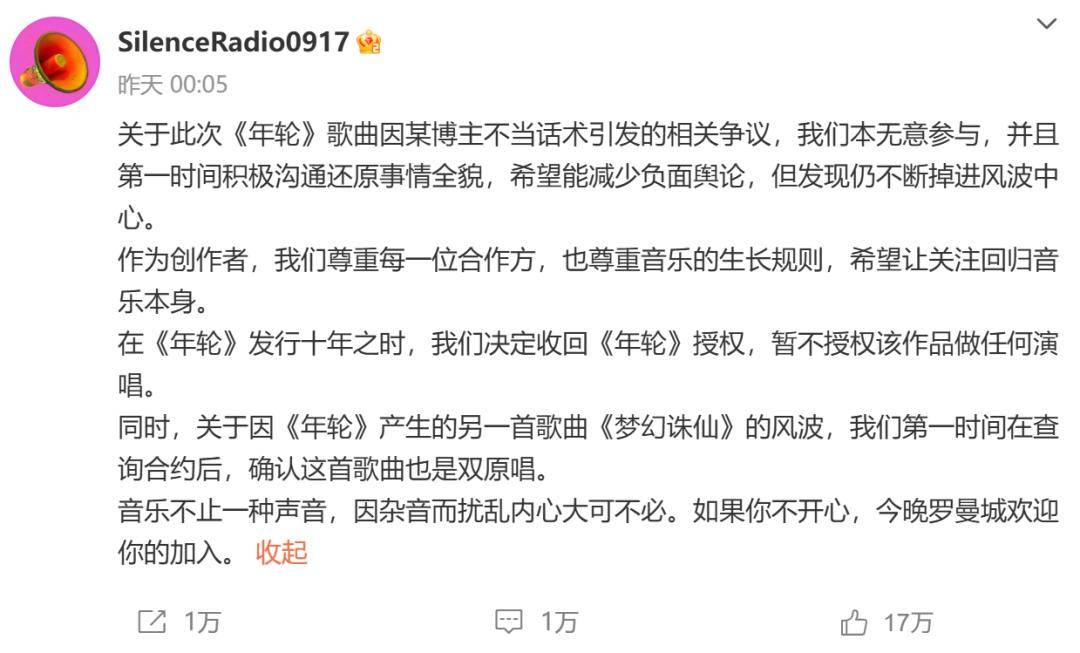

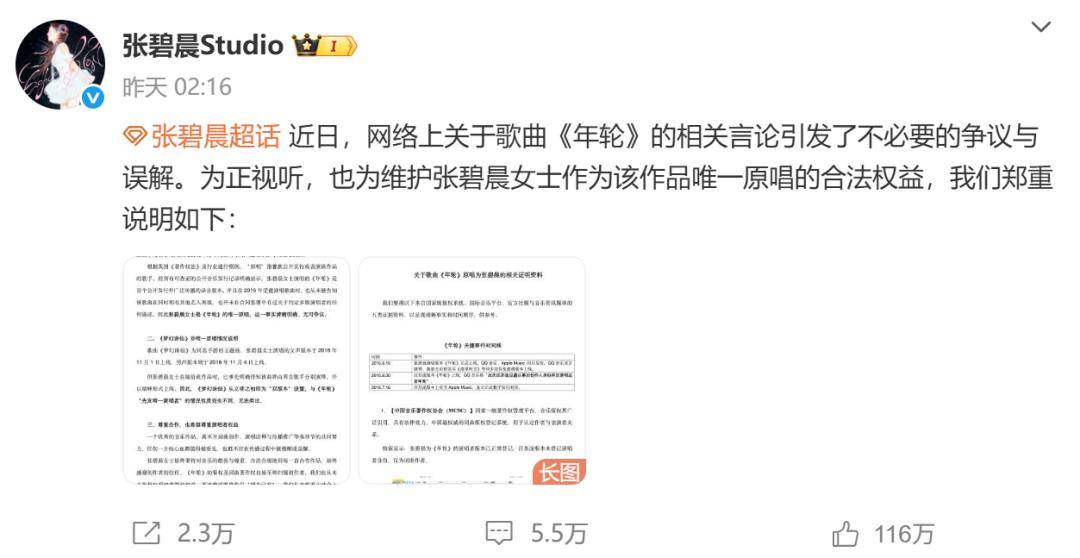

在汪苏泷的首份声明中,他明确提出“双原唱”的概念,承认两人都为这首歌的原唱。而张碧晨方面显然不认可这个说法,在工作室发布的声明中,坚决强调自己才是“唯一原唱”。虽然表面上看,张碧晨在这场争斗中似乎有些过于较真,最终汪苏泷不得不收回歌曲授权,但仔细分析背后的原因,张碧晨坚持“唯一原唱”的立场,其实并非没有根据。

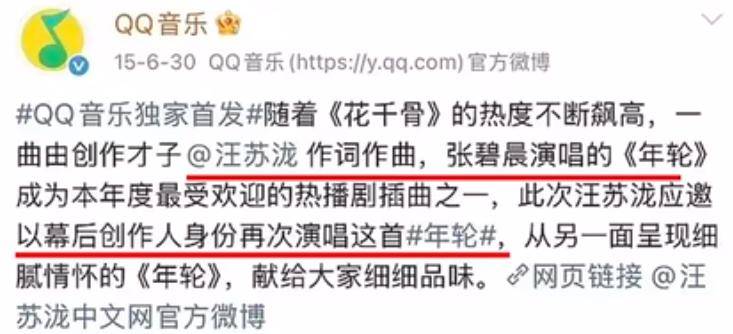

汪苏泷版的《年轮》在发布时,标注的原唱正是张碧晨,且汪苏泷自己也在推广时使用了“再次演唱”这一表述。由此可见,虽然汪苏泷为词曲创作人,张碧晨的版本无疑要早于汪苏泷的发布,并且也因其较早的推出时间,使得张碧晨在一定程度上享有了“原唱”的声誉。因此,虽然汪苏泷收回了歌曲授权,张碧晨依然坚定主张自己拥有“永久演唱权”,只是出于大度选择不再继续演唱。

这场纷争的根源,在于早期对《年轮》版权问题的模糊处理,尤其是在合约上的疏漏,使得两位歌手的争执无法有清晰的法律界定。尽管业内普遍认同创作者才是“原唱”的合理归属,汪苏泷在创作上的优势依然无法改变这一点。但与此同时,部分公众的误解,认为非原创歌手就应处于劣势,这种观点显然不完全正确。

华语乐坛中,许多一线歌手如王菲、林忆莲等,都缺乏个人创作的歌曲,然而她们的艺术地位依然不容忽视。正如张碧晨凭借其演绎,迅速让这首歌走红,她同样有资格自称是《年轮》的“原唱”。这场看似无解的争执,恰恰暴露出音乐版权认定中存在的诸多空白。实际上,无论是汪苏泷还是张碧晨,都有自己的理由坚持各自的立场,局面混乱也就在所难免。

对此,许多人建议两方退一步,让争执得到缓解。然而,娱乐圈中类似的版权纷争屡见不鲜,并且大多数都通过艺人间的妥协或私人协商来解决。但随着娱乐行业的高速发展,这种方式显然无法满足更为复杂的版权需求。

以汪苏泷为例,他在过去曾与其他艺人发生过类似的“原唱”争议。例如,《我想念》由金志文演唱,《剑魂》由李炜演绎,尽管这些歌曲均由汪苏泷创作,但其他歌手却在其作品上取得了很大成功。类似的版权问题如今已经频繁发生,譬如邓紫棋与原经纪公司爆发争议,导致她无法演唱自己创作的歌曲,甚至连艺名也被剥夺。

这些情形在公众眼中看似荒诞,但它们却是娱乐圈中不争的现实。虽然张碧晨在这场争斗中显得有些不够大度,但比起对她过于苛刻的指责,不如冷静思考如何避免未来类似问题的发生。正如法学专业人士所言,当前并没有明确的法律框架对“原唱”这一概念做出界定,也正因此,版权归属问题才频繁出现灰色地带。

如果我们真心希望避免类似《年轮》这类争议,再让华语乐坛尽早进入商业化、规范化的发展阶段,就必须加快法律进程,为创作者和歌手提供更明确的版权保障,消除这些模糊的空白地带。如今,随着《年轮》原唱之争的深入,无论是张碧晨还是汪苏泷,都已无法保全最初的体面。这场闹剧反映出的,正是音乐行业中对版权认定的不清晰。尤其在如今音乐市场快速发展的背景下,许多新兴问题需要得到法律的关注。

近年来,华语音乐行业的崛起虽然迅速,但随之而来的问题也越来越复杂。过去,这些问题常常通过行业惯例和艺人协商解决,但《年轮》事件的爆发,已经揭示出这一模式的弊端。面对不断变化的行业环境,只有通过更加健全的法律法规,才能确保音乐版权得到有效保护,为未来的发展奠定更坚实的基础。

DNF私服网

DNF私服网